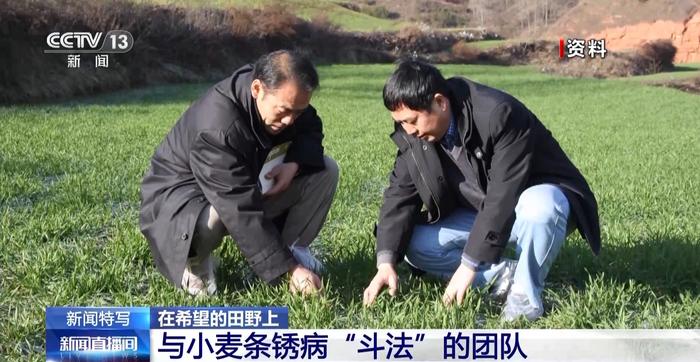

小麦条锈病一直是影响我国小麦产量的一大难题。在西北农林科技大学有这样一个党支部,他们十多年致力于攻克小麦条锈病的这一世界性顽疾,科研成果每年为我国挽回粮食损失50多亿公斤。

这几天陕西关中平原的小麦进入灌浆期。这是小麦产量形成的关键期,也是小麦条锈病的高发阶段。

西北农林科技大学作物抗逆与高效生产全国重点实验室党支部书记 康振生:条锈病的发生株率有多少,对我们的产量影响有多大,我们要给政府提供基本的情况,组织防控。

小麦条锈病,被称为“小麦癌症”,是小麦头号生物灾害。

康振生:叶片上产生的孢子堆,它可以随风进行远距离传播,几十公里、上百公里、上千公里,它的传播、它的侵染可以影响到我们国家整个小麦生产区的粮食安全。

从50年代开始农业科技人员就努力培育抗病品种,可是由于病原菌不断变异,病害一次次卷土重来。小麦条锈病病菌不断变异的源头究竟在哪?学界猜测是一种叫作小檗的植物,但是全世界的科学家都没有证实过这个猜想。从2010年开始,西北农林科技大学“作物抗逆与高效生产全国重点实验室”就向这一世界难题发起挑战。在党支部书记康振生的带领下十几名科研人员走出实验室,走进大山采集样本,从青藏高原到黄土高原,他们走过14个省份。

野外工作最艰苦的时候党支部成立了“条锈病防控党小组”,人迹罕至的高山深壑都是党员带头深入。如今他们已经采集了四千多份样本,四十多种小檗品种。

西北农林科技大学作物抗逆与高效生产全国重点实验室教授 赵杰:第一个技术难关就是要从种子萌发培育成幼苗,它的种子在自然条件下萌发的概率是极低极低的,有可能十万颗就萌发那么几颗,它对温湿度的条件非常苛刻。

为了得到实验必需的干净小檗幼苗,科研人员一次次尝试实验室培育,经过五十多批次的育种失败,才最终摸索出适宜小檗生长的环境条件。接下来是要人工接种病菌,在小檗上培育出小麦条锈菌孢子,去证实它能不能感染小麦。但是科研人员的日夜努力换来的还是一次次失败。

西北农林科技大学作物抗逆与高效生产全国重点实验室主任 王晓杰:确实有些时候会崩溃的,因为你连续的挫折,或者连续这么多年没有大的结果的时候,心理上会承受很大的压力。

康振生:往往在困难的时候我会告诉团队成员,应该把这件事情作为我们个人的成长与国家的需求整体结合起来,这才能真正体现一个党员、一个党支部在重大问题关键时候大家能够团结一心,为着一个目标来发力。

团队的科学家们坐稳冷板凳,坚持十多年,上万次实验,终于完成了实验闭环,确认了小檗是导致小麦条锈病不断变异的根本原因。有了这一重大发现,团队制定了一套全新的小麦条锈病防控措施,降低病菌变异速率,每年为国家挽回粮食损失50多亿公斤。

(央视新闻客户端)